A mãe ficava rosada, cruzava os braços de um jeito duro, os punhos cerrados e falava fitando o chão enquanto enxugava as lágrimas. Era assim sempre que suas emoções vinham à tona. Tanto quando estava feliz quanto muito brava. E só dava pra saber se era de um ou do outro quando ela falava. E naquele dia, era do outro.

“Que ideia, menino, toma juízo! O que você tem na cabeça? Titica? Cocô? Onde já se viu essa história? Não vê seu pai e eu aqui fazendo de um tudo pra você estudar, ter alguma coisa na vida? E vem com essa agora… Toma tenência, toma noção do que você é, donde nasceu. Isso aqui é a Vila São Paulo, Ravel, não é a capital”. Ela ergueu os olhos e me encarou num instante. “Guarda esse papel aí e vai fazer teu curso que já está na hora”.

Eu ia levantar argumento, mas ouvi a botina do meu pai mastigando a terra do quintal na direção da porta. Sua sombra era tudo o que eu via, crescendo e tapando cada vez mais o sol que entrava no final de tarde. Ele não disse nada, entrou, passou por nós dois e foi fuçar uma caixa de papelão no canto da cozinha.

“O café tá fresco na garrafa, Cícero. Se quiser, já leva pra oficina.”

Quando ele levantou com uma ferramenta na mão e já passava a outra pela garrafa de café, ela então fez o desfecho:

“Piano, Ciço, você já ouviu essa, já soube da extravagância?” – ela adorava usar essa palavra para qualquer coisa – “Seu filho deu agora de querer largar o curso de Torneiro pra tocar piano, como se…”

Nem fiquei. Fui pro meu quarto, peguei o caderno, sentei na mesinha, liguei a fita no walkman e fingi que estudava enquanto, lá no fundo, apesar da raiva, concordava com a mãe. Que idiota eu era, que idiota! Aquilo não tinha o menor sentido. Não pra mim.

É que eu só queria era ser livre, queria ir pra longe daquela prisão de vida, daquela vila suja marrom e laranja, do barulho do martelo lá na oficina na minha orelha o dia inteiro, da poeira impregnada em tudo, da mesma comida no prato, do sapato arrebentado, do colarinho apertado. Eu amava a mãe e o pai, queria levar os dois na bagagem. Mas, eu só queria ter opção de vez em quando, sabe? O rico acha que o pobre quando sofre, sofre menos do que o rico. O branco acha isso do preto, o forte acha isso do fraco, o homem acha que tem ser humano que é menos humano no mundo. Aí, se você é pobre, preto e fraco, às vezes quase começa a acreditar nisso. Tratam a gente como bicho, descartam como objeto. Como se não doesse igual.

O negócio é que eu não queria mais. E também não queria um jeito pra esquecer, queria era ir pra longe. Eu não queria ir pro campinho, nem correr atrás de balão ou brincar de pescotapa. Eu queria ouvir a música, me enfiar no quarto, ficar de barriga pra cima escutando uma das duas fitas K7 que ganhei de prenda na quermesse e tentar adivinhar quais teclas os dedos do pianista estavam tocando naquela hora. Não era nada erudito que me invocava, mas a poesia. Até ali, eu não queria descobrir uma técnica, não queria saber como é que o homem era capaz de realizar aquele milagre, eu queria era ser levado naquela melodia, como o vento, como um passarinho. E se o encantamento com a música foi o que me alimentou até aquela hora, então parecia de repente que eu precisava transbordar, jogar tudo aquilo pra fora. Eu queria aprender a tocar. E música, além de tudo o que eu amava então, era também meu jeito de fugir daquela condição.

Queria poder dizer pra mais alguém o que eu pensava e não só pra mãe, que me ouve, mas retruca, que se altera toda. Bom… pelo menos ela conversa. Ali na pia, o avental molhado na barriga, o cheiro de perfume que ela usa é de tempero, aposto. Mas ela ainda fala. E ele, lá fora na oficina, bate e martela o ferro, é só isso que eu sei. E assobia, a mesma música, toda vez que o trabalho está difícil. Com o pai não tinha carinho, não tinha brinquedo, não tinha conversa, nem conselho. Tinha o jeito dele, tinha um pacote de figurinhas da Copa União na minha penteadeira de vez em quando e uma goiaba cortada em quatro em cima da mesa, junto do prato de comida, quando eu chegava do curso técnico à noite.

Na outra semana, cheguei pro almoço e ele estava lá no fundo, martelando. Pisei na cozinha e a mãe lá, daquele jeito de novo. Nem falava, era só o rosto rosado e molhado, os braços cruzados. Eu quis saber o que que foi e então vi que era braveza outra vez.

“Eu não sei de nada, nem quero saber de nada. Não quero nem ver! Nada! Ai, menino! Agora, olha… Ai, meu Jesus santo…”

Vai saber lá do quê? Enchi o prato, sentei calado, almocei quieto numa só garfada e levantei sem falar. Ela ali na pia, eu passei batido. Fui pro quarto, joguei a mochila num canto e vi um piano perto da janela.

Voltei pra cozinha, parei na frente dela. Nem levantou o rosto, só tapou a boca com a mão, fez que não com a cabeça e desandou no choro enquanto me apontava a porta por onde saí num salto, assustado, engasgado, aquela bola, a coisa toda estranha na barriga e na garganta e corri pra oficina onde o pai estava lá, martelando e batendo. E sei que ele estava agachado trabalhando, de costas pra tudo e nem se mexeu quando chamei, nem quando cheguei perto, nem quando o abracei e deitei a cabeça nas suas costas e chorei.

Aí ele passou a mão devagar na minha cabeça, eu saí, ele passou a mão no martelo e passou os seis meses seguintes trabalhando dobrado e assobiando sem parar.

A mãe só voltou a conversar quando prometi que ia fazer as aulas de piano lá na igreja de manhã e continuaria o técnico à noite.

E toda tardinha, depois da aula, eu mergulhava no piano. Eu treinava os exercícios e depois ficava ali, ainda sem saber direito, eu martelava e batia nas teclas e era só o que eu sabia. A mãe aumentava o som do rádio, os passarinhos armavam um ninho na goiabeira do quintal e o pai eu via lá no fundo pela janela, quase como se quisesse que ele me ouvisse.

Ia para o curso escutando os K7’s no walkman e dormia com os fones no ouvido tocando sem parar. Xopân, eu soube depois que era o nome do rapaz do piano que me ocupou tantas tardes. No começo, eu só dizia nas aulas que queria tocar como ele um dia. Mas ganhei depois no curso uma fita nova. O professor, um pastor moço da capital que vinha até a cidade só para dar as aulas como voluntário, deixou uma música para eu treinar.

A danada da fita tocava a música do pai. No fim, o assobio todo era uma peça famosa de um cara de nome difícil. Escutava a maldição da música no walkman para aprender direito, ensaiava sem parar durante as aulas lá na igreja e o tempo todo eu lembrava era do martelo castigando o aço. Mas aí eu aprendi.

E cheguei em casa um dia e vi que o pai estava lá fora, assobiando na oficina. Entrei no quarto e o vi de novo pela janela, agachado, forjando uma peça no braço. Sentei no piano e toquei a música. Na quinta nota o barulho parou, o assobio parou, o pai parou, ficou em pé, olhou pro céu um minuto, respirou fundo e, num fôlego, tomou o cabo do seu instrumento na mão, agachou e voltou a tocar o martelo. Eu sabia, ele sabia.

Toda tarde então era assim. Eu ensaiava, tocava, enquanto o pai trabalhava lá fora esculpindo suas coisas no torno, moldando as chapas de ferro, fundindo o aço que seria usado depois em novos serviços, atendendo um cliente vez ou outra, sorvendo o café da garrafa sem parar. Sem assobios do pai, sem o radinho da mãe, só o metal gritando na oficina e os sabiás cantando entre as goiabas. Essa era minha música por horas, até que vinha o cheiro do café novo, a hora do banho, o macacão azulado do Liceu e a partida para aula no novo turno.

E na mesma semana em que a escola avisou sobre a data da minha formatura no curso de Torneiro Mecânico, o pastor chegou da cidade com um folheto novo, me convidando para um recital na capital, junto com a ficha de candidatura para uma vaga num conservatório.

Cheguei berrando em casa, sem fôlego, tropeçando, contando tudo para os dois que almoçavam. A mãe ficou daquele jeitinho e o pai de jeito nenhum.

Na noite do recital, em dezembro, eu já estava formado no técnico. O diploma virou quadro na parede da sala e era ali, naquele canto, que eu queria abandonar tudo aquilo. Viajamos para a cidade numa Kombi emprestada de um amigo do pai. A mãe costurou um vestido novo, todo azul escuro, longo, meio fofo e de alças presas nos ombros. Botou um xale bege nas costas, fez um coque no cabelo e usou a maquiagem de festa que ficava guardada na gaveta da cômoda. O pai vestiu o terno da missa. E eu passei um mês torneando na oficina do Liceu para juntar uns trocos e alugar um fraque.

Toquei Báh. Toquei Xopân. E mergulhei tão fundo naquele piano novo, e martelei tão convicto aquelas peças brancas que quase acho que deixei um pouco de mim por ali. E só então, depois, vazio de tudo, reparei que estava num palco, que tinha uma luz sobre mim, que tinha um bocado de gente no teatro e tinha os dois ali. A mãe com as duas mãos tapando a boca, toda rosada da maquiagem e da emoção. E o pai, aplaudindo junto, respirando fundo com a boca aberta e os olhos marejados. E era tudo.

* * *

E foi o pai quem, de novo, duas semanas depois, deixou em cima do piano os papeis: a carta e uma ficha do conservatório me convidando para ingressar no grupo.

Já era Natal e dessa vez a mãe era toda emoção. Mas do outro jeito. Quando desandou a falar, depois de me dar uma fita K7 nova e uma partitura de presente, disse que estava morta de medo, mas que “é bonito demais, bonito demais esse piano. Vai, menino, dá mais graça pra esse mundo com essa sua extravagância, dá orgulho pra sua vila. Só não esquece da gente, promete? Seu pai e eu… promete que não me esquece, tá?”

Gostei demais do presente. Também me sentia emocionado. Perguntei se lhe daria orgulho sendo músico e não Torneiro, igual ao pai.

“De qualquer jeito dá”.

O pai estava lá fora. Assobiava.

Naquela noite, sem música, eu sonhava. Finalmente, era hora mesmo de ser livre, finalmente ver o mundo e outras cores, ser parte daquela arte que eu amava, expressar o dom de Deus, de ganhar a vida com minha música finalmente.

Eu tinha as malas prontas e uma pergunta martelando na mente que não me largava. Como é que seria a música sem o chiado do radinho e o tilintar da louça lá na pia? De que jeito ia soar sem minha terra no quintal, sem o vento atravessando as folhas da goiabeira, sem os sabiás? Como é que seria agora, meu piano ressoando sem a sinfonia do martelo?

Porque eu bem sei que queria ter quem me escutasse e então eu tinha. Queria agora ser maestro, ainda queria ser Xopân, talvez queria ser Torneiro. Eu queria transbordar mas não precisava mais fugir. Lá no fundo, acho, queria era a poesia, eu só queria os passarinhos. Agora nada mais doía. Eu tinha uma opção, sabe?

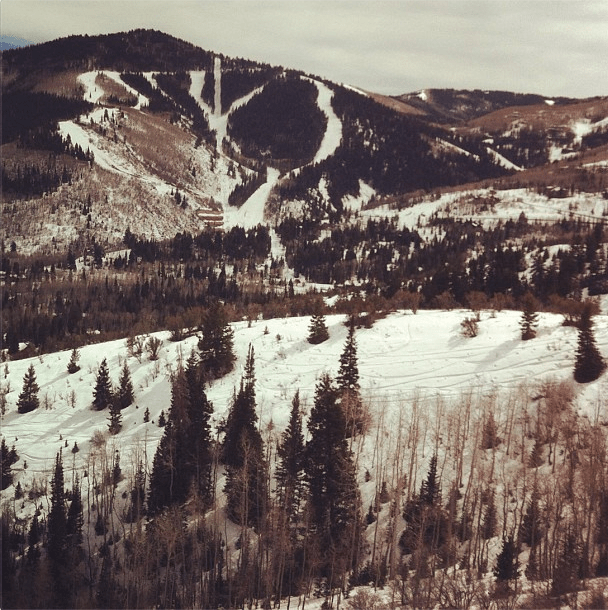

-23.548943

-46.638818